1878年,易卜生在笔记里写道:“有两种精神法律,两种良心,一种存在于男人身上,而完全不同的另一种,存在于女人身上。男女互相不了解,但女人实际上是按照男人的法律制裁的。”这段话隐约流露出他创作《玩偶之家》的心理动机,事实上,他无意于写一篇“妇女独立宣言”。一百三十多年后,我写完昆曲《李清照》,无意间读到这段话,怦然心动。我笔下的李清照,敢于改嫁,又敢于离异,“实际上是按照男人的法律”行事的。

《玩偶之家》第二幕舞台布景(1880年)

才下眉头,却上心头

文学国度里的男女都喜欢“李清照”这三个字。究其原因,才女!易安词无可争议立于中国文学的峰巅,《声声慢》那十四个叠字空前绝后,无人能及。二十世纪八十年代过后,各个剧种的《李清照》竞相上位,一时间风生水起,遗憾的是大多回避了李清照的再嫁和离异!

在我看来,正是再嫁和离异,突显出李清照独特的个性,张扬了她人格的尊严,也自然而然地与家国的命运联系在一起。试想,没有金兵入侵,北人南渡,哪里有李清照的改嫁?何须刻意“加强”什么“时代背景”。对于戏剧创作说来,重要的是这般奇突的题材,内蕴着强烈的戏剧性因素,只待剧作家去发现,去开掘。

在构思数十年后,一个偶然的际遇,催生了我的昆曲文本《李清照》。

上演之初,我在《编剧的话》里留下只言片语:“李清照人格之伟岸正是从改嫁和离异的聚讼纷纭中展现出来,是别样形态的'不肯过江东’。”我和清人樊增祥一样推崇李清照与赵明诚的感情生活,所谓“古今无此闺房艳,携手成欢分手念”,在李清照再嫁和离异的日子里,昔日“闺房艳”永远是一道不可克隆的风景,这道风景因现实的比照而越发靓丽,设若现实是黑白片,“闺房艳”便是彩色片。如此构思居然造就了昆曲《李清照》文本独特的结构,即通过时空的流动、虚实的比对、今昔的转换、存殁的更迭,来塑造“这一个”卓立、自尊、高贵的艺术形象。这当然不是被拔高了的李清照。

让观众费费脑筋,艺术才能活下去

戏上演后,有好心人劝谏,“必须照顾观众的期待。”我无语。期待,作为戏剧艺术的一个要素,必不可少;然而,观众是个持票看戏的群体,绝非观念一致,审美一致。仅就斯时剧场情状而言,观众至少可分三类:对李清照了解的、不了解的和一知半解的。这三类人的期待各不相同,该照顾哪一类?剧作家理当坦然宣称,就创作者的主体意识而言,戏剧纯然是剧作家心灵的产物,剧作家追逐的是真善美,而不是哪类观众之所需,即使存在着模糊化了的“雅俗共赏”,戏剧终究不是全民的艺术,戏剧永远是部分人的“赏心乐事”。英国诗人奥登评论布里顿的歌剧《螺丝在拧紧》时说:“或许,让自己的创作受一些苦,也让观众费费脑筋,这样的艺术才可以无休无止地活下去。”我赞成这种说法。特别是昆曲,永远“小众化”,借用《西厢》妙语——“知音者芳心自同,感怀者断肠悲痛”。

昆曲的当代性从何而来

我以为昆曲与李清照这一题材很相匹配,重要的是词人李清照与昆曲品位上的契合!这也及于艺术上的体性格调和审美趣味,及于高雅、尊贵、优美与“阳春白雪”。

李清照是几近千年的古人,把亡灵写活,史剧作家无非借“古昔”作自白,而舞台恰似一方神奇的天地!

当代性的另一方面,即是舞台,是舞台上自由挥洒的各种表现手段。这里有两种对接。一是与传统对接。比如昆曲的诗化。诗化几可视作昆曲的灵魂,诗化以其行云流水的形态,交融着时空的流动性,呼应着表演的写意性。二是与西方对接。比如,戏曲之假定性,昆曲做到了推向极致。一俟低头,即入梦乡,回归原位,又复现实。也许西方人会想起华盛顿·欧文《睡谷的传说》,更会想到现代主义的意识流,布莱希特的间离效果。总之,旧形式,新形式,东方手段,西洋方法,都可以“拿来”为昆曲的当代性服务。

滴沥余墨,未成风骚,告罪了!

原创昆剧《李清照》剧照

导读:文学国度里的男女都喜欢“李清照”这三个字。究其原因,才女!易安词无可争议立于中国文学的峰巅,《声声慢》那十四个叠字空前绝后,无人能及。二十世纪八十年代过后,各个剧种的《李清照》竞相上位,一时间风生水起,遗憾的是大多回避了李清照的再嫁和离异!

责任编辑:王艺轩

特别声明:文章凡没有注明“来源:清照网”的作品,均转载自其他网络媒体,目的是为了更好的文化传播。文章内容仅代表作者本人观点,不代表清照网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与清照网联系。

相关阅读

李清照

李清照(1084年3月13日—约1155年),号易安居士,汉族,齐州济南(今山东省济南市章丘区)人。宋代女词人,婉约词派代表,独树一帜,人称“易安体”。有“词国皇后”、“一代词宗”、“千古第一才女”之称。

李清照出生于书香门第,早期生活优裕,其父李格非为北宋著名文学家,藏书甚富。李清照自幼秉承家学,博览群书。宋徽宗建中靖国元年(1101年)嫁于吏部侍郎赵挺之第三子赵明诚。婚后夫妻二人琴瑟和弦,一生致力于书画金石,共同完成《金石录》30卷。

“靖康之变”(1127年)北宋朝廷崩溃。宋高宗建炎三年(1129年)夫赵明诚病逝于建康(今南京)。李清照流寓南方,境遇孤苦。著有《词论》一文,提出词“别是一家”。能诗文,感时咏史,抒发爱国情怀。《宋史·艺文志》载有《易安居士文集》7卷、《易安词》6卷,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。

推荐

- 浅析李清照诗词中的爱国情怀

- 李清照的《咏史》“两汉本继绍,新室如赘疣。所以嵇中散,至死薄殷周...详情

- 纪念李清照诞辰936周年

- 1084年3月13日杰出女词人李清照出生,自此之后中国词坛上多了...详情

- 李清照是个“酒色之徒”吗?

- 人们通常将其视为文学史上最著名的甚至是唯一可以与男性大词人相匹配...详情

- 南京“古琴书画家”张正吟:拒伪政权自沉相抗

- 张老省吃俭用,曾先后珍藏了二十多张古琴,多为南宋、明、清艺人的佳...详情

- “千古第一才女”李清照:谁说女子不如男?

- 宋代是中国文化发展史上的一座高峰,尤其是词在宋代达到了全盛,后人...详情

- 李清照——一个雌雄同体的女汉子

- 中国几千年文学史上,试问谁为千古第才女,李清照当之无愧。在理学当...详情

热点

-

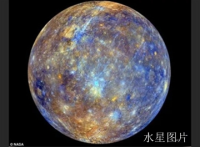

- 李清照环形山——“千古第一才女”,水星上镶嵌着您的名字

- 1976年,国际天文学会聘请一些专家、学者为环形山命名,1987...

-

- 李清照的弟弟是谁?姐弟俩有什么交往?李清照晚年遭遇如何?

- 据李清照诗歌记载,她有一个弟弟叫李迒。靖康灾后,李清照和丈夫赵明...

-

- 年少不懂李清照,读懂已是伤心人

- 《宋史》说:“拱辰孙女,亦善文。”父母都喜欢大唐诗人王维的诗,尤...

-

- 文化名人专题之走近李清照

- 文学史上的李清照,一生都从事学术的研究与文学之创作,读她的「金石...

-

- 泼茶香:李清照的“当时只道是寻常”

- 故事就从清朝词人纳兰性德的一首词开始。词曰:谁念西风独自凉,萧萧...

-

- 历史第一女词人李清照,多愁善感却从不柔弱

- 她是历史第一女词人,写出了"知否知否,应是绿肥红瘦"、"帘卷西风...