关于李清照的里籍问题,习惯以正史为本的人们一般都采用“济南人”的提法(李清照本人《宋史》无传,只是在“李格非列传”中记了李格非的里籍——“济南人”)。由于李清照在中国文学史上具有不朽地位,对她的里籍问题,许多人似乎不满足于“济南人”三个字的笼统表述,还希望能坐实到具体县份上。于是,关于李清照的里籍问题,就成了学术界长期争论的一桩公案。

对李格非自述里籍差异的解读

李格非画像/网络图/清照网

北宋时,济南初称“齐州”,辖历城、章丘、禹城、长清、临邑5县,历城和章丘是相邻的两个县。北宋政和六年(1116)齐州改为“济南府”,辖县未变。《宋史》中所说的“济南”,作为行政区划地名,所指应该是“济南府”。而政和六年前李格非已经去世了,准确地说,李格非应该是“齐州人”。不过《宋史》为元人所编,元人忽略了这点“时间差”并无大碍。至于李格非究竟是济南府哪个县份的人,《宋史》没有详记。延及明清两朝,历城和章丘,在所编《历城县志》和《章丘县志》中,都言之凿凿地称李格非和李清照是本县人。直到21世纪的今天,历城、章丘二地依然各执己说,而且所据均堪称“铁证”。这“铁证”又都是李格非对自己里籍的自述。

兹将迄今可见李格非自述里籍的资料逐一列下:

一是李格非于元丰八年(1085)九月十三日写的《廉先生序》。该文主要内容是表彰隐士廉复,在落款中,李格非自署为“绣江李格非文叔”。该序刻在元代至正六年(1346)廉氏后人于章丘廉坡村立的一块石碑上,明万历、清乾隆和道光的《章丘县志》对该碑均有记载。1980年该碑实物被发现(已残),现存于济南市博物馆。

二是李格非于元祐五年(1090)三月写的《题韩致尧手简》,全文如下:“与人简牍,事尽则言止,至唐末尚然。元祐庚午三月丙子,绣江李格非题。”该文见于明代汪珂玉所编辑的《珊瑚纲》一书。《珊瑚纲》成书于崇祯十六年(1643),全书48卷,李格非这段题跋收于该书第二卷。《珊瑚纲》是一部很有影响的书画著录著作,韩致尧即唐代著名书画家韩偓,《珊瑚纲》收录的韩偓手简(即亲笔信)的题跋计11帖(宋代题跋有黄庭坚、林希、李格非、米友仁等人的)。李格非的这条题跋,应当无疑。从时间上推算,该题跋写于《廉先生序》4年半之后。此时李格非当在郓州教授任上。

三是李格非于绍圣元年(1094)八月,携侄子李述拜谒某祠时的题名,全文为:“济南李格非同侄述谒祠下。绍圣元年八月十一日。”该题名收于《全宋文》第一百二十九册(曾枣庄等主编,上海辞书出版社2006年出版)。从时间上推算,该题名写于题跋韩偓手简4年零5个月之后。此时李格非刚被排挤出京,当在广信军通判任上,可惜所谒何祠不详。

四是李格非于崇宁元年(1102)率儿子李迒及侄子李通、李迥、李逅、李□等在曲阜孔林谒拜孔子墓后留下的题名,题名全文是:“提点刑狱历下李格非,崇宁元年正月二十八日率遹、迥、逅、迒、□恭拜林冢下。”该题名刻石嵌于曲阜孔林思堂东斋东墙,至今保存完好。骆承烈主编的《石头上的儒家文献——曲阜碑文录》(齐鲁书社2001年出版)亦辑录。从时间上推算,该题名写于为韩偓手简题跋12年后、作《廉先生序》16年后。此时李格非任提点京东刑狱,任所在宋州(今河南商丘)。

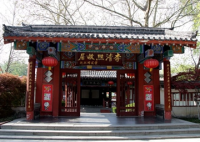

章丘百脉泉公园/摄影:大树

综上所述,目前所知李格非本人对其里籍的提法计有三种——“绣江”、“济南”、“历下”。其中“济南”一条此可不入论列,问题的焦点在“绣江”和“历下”上。“绣江”和“历下”,古时都不是行政区划规范地名,只是规范地名的代称。古代文人自述里籍时使用地名之代称,这是常见的,但是像李格非这样混用两地代称者,却不多见。李格非不但是一位在当时有一定社会地位的官员,而且是一位很有社会影响的学者(时人誉称其为“苏门后四学士”之一),他是不会在自述里籍时“犯浑”,更不会故意出尔反尔的。之所以会出现这种情况,必然有其道理。笔者认为,李格非之所以自述里籍有异,原因大致如下:

从李格非两度在撰文和题跋时自署“绣江李格非”来看,其里籍为章丘当是无疑的。曾有学者认为《廉先生序》是元代廉氏后人“伪造或篡改”的,不足作为李格非里籍的证据。那么,《珊瑚纲》所收李格非题跋,总该堪称“白纸黑字”吧?另外,李格非以“绣江”代称章丘,是十分正常的。绣江是章丘境内南北流向的一条重要河流,规范地名为“绣江河”,其源头是原章丘县明水镇(今为章丘市政府驻地)的百脉泉泉群(金代元好问称绣江源于长白山,当属误记),全长32.8公里,流域面积667.9平方公里。原章丘县治所章丘城(今绣惠镇)就在绣江河中游。道光《章丘县志》记:“绣江在县(注:指老章丘县城,今绣惠镇)东一里。芹藻浮动,水纹如绣,故名。……此河纵横章丘境内百余里,沿河居民灌田畴、置水磨、种稻、植荷,受其利甲于他邑。”可见,从某种意义上来说,绣江河堪称章丘县的“母亲河”。应该说,李格非称“章丘”为“绣江”,绝无不当之处,就像今天我们称济南市为“泉城”一样。

那么,李格非在拜谒孔子墓时又自署“历下李格非”该如何解释呢?

自西晋末年以来,无论是“济南国”、“济南郡”、“齐州”、“济南府”、“济南路”,治所都是在历城县。但“济南”与“历城”毕竟是两个不同层次的行政区划概念。“历下”,顾名思义是指“历山之下”(历山即传说中的大舜躬耕之处,即今济南千佛山),以“历下”代指“历城县”,自然是自古以来人们的一种习惯用法。但是,“历下”还有一个功用,就是代指“济南”。也就是说,以“历下”代称“历城”,不具有唯一性。“历下”既可以与“历城”划等号,也可以与“济南”划等号。

相比较而言,与“历下”这一概念关系最紧密的,恰恰是“济南”而不是“历城”。关于这一点,我们从古今许多名人对济南地名的使用中可以找到不少例证:

例证一:唐天宝四年(745),大诗人杜甫写过一首《陪李北海宴历下亭》,诗中有一名句:“海右此亭古,济南名士多。”很显然,杜甫在历下亭所想到的地域概念,绝对不是“历城”,而是比历城更高一个层次的“济南”。就在写这首诗的前后不久,杜甫还写过一首《同李太守登历下古城员外新亭》,诗中所说的“历下古城”并不是指“历城古城”,而是指的“古历下城”。古历下城约建于战国时期,城池不大,位置在后来的济南府城西南角。西晋永嘉年间(306~312),济南郡治由东平陵西迁至历城,在历下古城东面又建了一座新城。新城与古城相邻相依(后相连而合并)。杜甫所说的“历下古城”,就是特地要与“历下新城”相区别的。可见,杜甫在这里所使用的“历下”概念,也是跟“济南”概念相对应的。

例证二:北宋有三个著名诗人在济南任过职,一位是曾巩,曾任齐州知州;一位是苏辙,曾任齐州掌书记;一位是晁补之,曾任齐州知州。他们在济南都写下了许多诗文,但在他们的诗文中均没有使用“历城”地名,使用的都是“齐州”或“济南”。如曾巩有“总是济南为郡乐”(《郡斋即事二首》),“已去齐州一日程”(《离齐州后五首》),“济南多甘泉”(《齐州北水门记》)等;苏辙有“自我来济南,经年未尝出”(《初入南山》),《寄济南守李公择》等。特别是晁补之,身为齐州知州,在他任满离去时,写的诗和词题名都是“别历下”(《别历下绝句二首》、《忆少年·别历下》)。他所说的“历下”,显然是指的齐州(即济南)而不是历城县。黄庭坚虽然没到过济南,但以济南为题作过三首诗:他唱过“济南潇洒似江南”(《同世弼韵作寄伯氏在济南兼呈六舅祠部》)、“济南似江南,旧见今不疑”(《次韵寄李六弟济南郡城桥亭诗》)、“历下楼台追把酒”(《伯氏到济南寄诗颇言太守居有湖山之胜同韵和诗》)。这里所提到的地名“济南”、“历下”都应该是指齐州,而不是指历城县。政和六年齐州改济南府之后,金代(或称南宋时期)著名诗人元好问,写过“羡煞济南山水好,几时正作卷中人”(《题解飞卿山水卷》)、“日日扁舟藕花里,有心常作济南人”(《济南杂诗十首》)等,也没有使用“历城”这一概念。

例证三:元代在济南当过官的著名书画家赵孟頫、济南第一部志书《齐乘》的编写者于钦,在他们的诗文中也都是使用“济南”这一地名,而不使用“历城”。如赵孟頫写过:“若到济南行乐处,城西泉上最关情”(《送山东廉访使照磨于思容》),“济南胜概天下少,试依阑干眼自明‘(《胜概楼》);于钦写过:“济南山水甲齐鲁,泉甲天下”(《拟汇波楼记》),“济南山水天下无,晴云晓日开画图”(《历山》)等等。明清直到现代,许多人也是将“历下”与“济南”对应的,如明代作家王思任在《游历下诸胜记》中,开篇第一句就直接以“济南”对应文题中的“历下”:“华不注、大明湖、趵突泉,济南之三誉也。”清代戏剧家孔尚任在《历下杂咏七首》中所写的“文皇东破济南城”,也是以“济南”来对应诗题中的“历下”的。清代诗坛巨擘王士禛,虽是新城(即山东桓台,清代为济南府属县,今属淄博市)人,但他却是经常自称“济南王士禛”的。现代济南籍著名画家韩美林,在其作品中也经常使用“历下美林”的落款。

综上所述可以看出,在古今文人笔下,“齐州”、“济南”、“历下”诸称谓是一个系列,尤其是在唐宋时期,与“历下”相对应的地名概念多是“济南”而不是“历城”。

李格非在自述里籍“绣江”4年后另署“济南”、12年后再署“历下”,其实并不是对之前自述绣江的否定。那是因为他在不同场合署名时所把握的“尺度”不一样——在撰写文章、书画题跋时,他使用里籍具体名称“绣江”(即章丘);在拜谒圣地题名时,则使用高一个层次的里籍名称——“历下”(或“济南”)。他在拜谒孔子墓时、拜谒某祠庙时使用广义行政区划地名“历下”和“济南”,其出发点显然是为了表示郑重其事。如果认为李格非在这里所说的“历下”就是“历城县”,当是一种误解。而且李格非作为一个章丘人,在某些场合称自己为“济南人”,这是无可厚非的——就像今天章丘人在某些场合也会自称“济南人”一样。

章丘百脉泉公园/摄影:大树

对质疑“绣江李格非”的质疑

近年,有的学者对李清照里籍“章丘说”提出了质疑,质疑的焦点,集中在李清照父亲自述里籍时使用的“绣江李格非”一句话上。质疑者最主要的一条理由,就是说,金代以前的绣江是跨历城、章丘两县地域的,所以李格非自述“绣江”,并不能排除他是历城人。此论详见徐北文先生《李清照简论》(《李清照全集评注·代序》济南出版社2005年1月第二版),文中是这样写的:

“考元好问于1235年所作《济南行记》,则云:大明湖东入水栅,“栅之水名‘绣江’,有绣江亭。”按“栅”后通写为“闸”,曾巩曾在大明湖北建水闸,以调剂水深。……绣江流经历城东去,当然也包括了章丘。……我曾据元好问《济南行记》以为历城诸泉湖经水闸东去与发源于长白山的淯河汇流处因建有绣江亭之故,遂称之为绣江的。金代以前所谓绣江应跨历城、章丘两县地域。而且廉氏碑的来历暧昧。又据李格非曾著有《历下水记》一书来参看,以为他应是历城人但是仅仅为推测而已。近来读到骆承烈汇编《石头上的儒家文献——曲阜碑文录》……得此铁证,可以确定清照的籍贯是历城人了。”

文中将“绣江”说成是流经历城和章丘两县的一条河,其依据是金代元好问在《济南行纪》中的一段记述。然而笔者查阅元好问《济南行记》原文,却发现论者在引述元好问文章时,是做了“加工处理”的。

蒙古太宗七年(1235)7月,元好问在济南游历了20天,写下了《济南行记》一文。作者先是详细记述了自己经齐河到济南的经过,以及在济南与朋友相聚,同游历下亭、大明湖、趵突泉、金线泉、舜泉等的情况,然后写道:

“此游至爆流者六七,宿灵泉庵者三,泛大明湖者再。遂东入水栅,栅之水名绣江,发源于长白山下,周围三四十里。府参佐张子钧、张飞卿觞于绣江亭,漾舟荷花中十余里,乐府皆京国之旧,剧谈豪饮,抵暮乃罢。留五日而还。”接下来,作者写了回济南途中经过王舍人庄、鲍山、张掞读书堂时的见闻,然后又道:“至济南,又留二日。泛大明,待杜子不至。明日,行齐河道中。”

这段文字的第一句话,实际上是为上文所记的济南之游作了一个小结,即:七次游了趵突泉、在灵泉庵住过三宿、两度在大明湖泛舟。接下来所记的,就是离开济南东行的“五日游”了。元好问这5天所到的地方,就是绣江,绣江亭是他的留连宴娱之地。问题的关键在“水栅”上,徐北文先生认为此水栅就是曾巩在大明湖修的北水门,并且更改原文本意,将第一句话中的“泛大明湖者再”,跟下一句话中的“遂东入水栅”“粘接”在了一起,成为“大明湖东入水栅”。其实,原文中的“泛大明湖”跟后边的“东入水栅”,所说的根本不是一回事。虽然文中对这7个字没加引号,但前面的“则云”二字却分明在告诉人们,这就是元好问所说的意思。这7个字后紧接着出现的加了引号的一句话(“栅之水名‘绣江’,有绣江亭。”),后面的3个字“绣江亭”也是从原文后面“复制、粘贴”过来的。论者之所以在这里两度“移花接木”,应该不是笔下之误,明显是一种主观故意。

从元好问原文来看,他的这次“绣江五日游”,是由水路去、从旱路归的。以济南泉水为源头的泺水,在宋代是北注于大清河(今为黄河)后流入渤海的。曾巩《齐州二堂记》对此有记载:“趵突泉……其注而北,则谓之泺水,达于清河,以入于海。舟之通于济者,皆于是乎出也。”金太宗天会八年至十五年(1130~1137),山东开挖了一条与大清河并行的小清河。小清河“堰泺水东行人济故道(济水故道)”(《齐乘》),原注入大清河的泺水,因“下泺堰”的修筑,成了小清河的一部分,而原注入大清河(金代改称北清河)的巨野河、绣江河、漯河、巴漏河等,则成了小清河的支流。

小清河的开挖,是功在当时利在千秋的一件大事,尤其对山东内地与沿海之间的水路航运,发挥了很大作用。元好问作《济南行记》时,是他第二次来济南,时间在公元1235年,即小清河通航已将近100年时。此时小清河航路已十分成熟,而且从大明湖出北水门、再沿小清河至华不注山,在当时已是济南人出城旅游的一条“经典路线”(稍晚于元好问的王恽在《游华不注记》一文中对该旅游路线有详细记述)。元好问文中记述的这次东行,应该就是走的小清河。如果元好问从大明湖走,确实要经过北水门,但他绝不会说是“东入水栅”。“东入”一则“东”字方向不对,正确方向应该是“北”;二则只能是“出”,不可曰“入”。很显然,文中所说的“水栅”绝不会是大明湖北面的北水门。更重要的是,在这段文中之前,元好问还曾写过这么一句话:“大明湖由北水门出,与济水合”。这句话里的“出”字,用的十分恰切,可见元好问是“出入分明”的,而且他也知道出了水闸后与大明湖相通的不是绣江而是“济水”。

那么,元好问所“入”的这一“水栅”应该在哪里呢?考小清河沿途确实有若干水闸,如边庄闸、五柳闸、黄台闸、张家林闸、安庄闸、金桥闸等,其中张家林闸,就在绣江与小清河交汇处。元好问文中“东入水栅,栅之水名绣江”,所说的“水栅”,应该指的是绣江河汇入小清河处的一个水闸(疑即为张家林闸)。这句话的释义应是:“东行(一段后)进入(一个)水闸,水闸内就是绣江。”

元好问这段文字中还有两句话值得注意,就是“留五日而还”和“至济南,又留二日”。由此可知,元好问此次所行已离开了济南城,到了济南城东边一个较远的地方。如果说“水栅”即北水门的话,那么,依行文逻辑来看,过了北水门就是“绣江”了。倘如此,一则元好问是不必“留五日”的(王恽坐船到了华不注,也只是做了“一日游”而已,何况元好问只是出了大明湖呢)。二则,如果元好问根本没有离开济南地界的话,他也不会将回来称作“至济南”的。再者,从元好问文中写的归途所经过的几个地方来看,他此次东行至少是到了王舍人庄、鲍山以远的地方。也就是说,元好问是很有可能进入了章丘地界的。

至于《李清照简论》中所说的“金代以前所谓绣江应跨历城、章丘两县地域”,不仅是没有文献根据的,也是不能自圆其说的。因为论者对于元好问所说的绣江“发源于长白山下”是采信了的。此且不说元好问把绣江源头由百脉泉泉群说成“长白山下”是否恰当,只说论者由此自己给自己带来的麻烦:长白山在章丘县与东面邹平县的交界处,历城县在章丘县的西面,如果长白山是绣江源头而绣江又流经历城(甚至直达大明湖北水门)的话,那么,绣江岂不成了一条从东往西流的“倒淌河”?可见,既承认绣江发源于长白山,又认定绣江流经历城、章丘两县,显然是自相矛盾的。

《李清照简论》认定李格非里籍是历城人,还有几个论据:一是李格非撰有《历下水记》;二是大观二年(1108)李格非曾与齐州太守梁彦深等人同游佛慧山,并且留有题名。这两个论据也是立不住的。

章丘站前街清照故里牌坊/摄影:大树

李格非的《历下水记》,是一部宝贵的文献,可惜久已失传了,谁也不知其中李格非是如何自述里籍的。仅凭李格非写过《历下水记》就能推断其为历城人吗?不能。众所周知,李格非还有一部著名著作《洛阳名园记》,倘以此法推理,他岂不会是洛阳人了?至于大观二年游佛慧山的题名,梁彦深、李格非等人都没有署里籍,只署了当时的官衔(李格非署为“朝请郎”)。此题名只能证明李格非参加过这次在历城县的活动,不足证明李格非就是历城人。笔者认为,以上两例用来证明李格非曾经在历城居住过,甚至由此推论李格非曾移家历城,都未尝不可(包括早年移入或退休后移入)。

在探讨李清照里籍问题时,对“章丘说”大胆质疑是可以的,但论证一定要科学合理,论据一定要符合实际情况。不然,那就难以立论了。

因为迄今为止我们所知的关于李格非、李清照生平的资料太少太少了,对李清照里籍问题,我们只能在这极为有限的资料中做出判断。应该说,这种判断是有一定风险的。因为今后也许会有新发现的考古资料或文献足以否定目前的结论。所以,笔者主张,我们在学术著作中表述李清照里籍时,不必坐实到具体县份,最好还是使用正史提法——“济南人”。